✍️ 【はじめに】飛ぶ理由が説明しにくいのはなぜ?

「はい、じゃあ飛行機が飛ぶ理由を説明してください。」

え?ってなる人、かなり多いんじゃないでしょうか?

飛行機が飛ぶ理由 ──これは力学の参考書には必ず出てくるような内容で、皆さんも何度も読んで、「なるほど」と思ったことがあると思います。

でも、いざ口述試験などで自分の言葉で、しかも簡潔に説明しようとすると、上手く言葉にできない人は意外と多いはずです。

というのも、パイロット向けの力学参考書では、ある程度 ”妥協した説明” が使われていることが多いんです。

(もちろん、めちゃくちゃ詳しく書いてあるものもありますが…笑)

そのため、いろいろな知識を横断的に学んでいく中で、

「あれ、これって前に読んだ内容と矛盾してない?」と感じることも出てきます。

じゃあどうすればいいのか。

答えはシンプルで、暗記じゃなくて理解すること。

参考書の文章をそのまま丸暗記するのではなく、

意味を理解したうえで、自分の言葉で再構成できるようにすることが必要です。

この記事では、揚力や迎角の話を通じて「飛ぶ理由」を正しく理解し、

自分の言葉で説明できる力を身につけることを目指します。

そして後半には、口述試験で実際によく聞かれる質問に対する回答例も記載しています。

「あ、これ説明しにくいやつだ…」と感じたことがある方は、

ぜひ最後まで読んでみてください。

✍️ 揚力の正体:圧力差と迎角で生まれる力

飛行機に働く揚力は、主翼の上下に生じる圧力差によって発生します。

上面では空気の流れが速くなって圧力が下がり、

下面では流れが緩やかで圧力が高くなる。

この 上下の圧力差が、結果的に上向きの力=揚力となる のが基本的な仕組みです。

この圧力差の背景にあるのが、ベルヌーイの定理 です。

ベルヌーイの定理では、流れの速い部分では圧力が下がり、遅い部分では圧力が高くなる という関係があります。

つまり、翼の上面で空気が速く流れることで、圧力が下がる。

これが 揚力発生の原理として最も広く使われる説明 です。

では、なぜ翼の上で空気は速く流れるのか?

これには、翼の形状(翼型)と迎角(angle of attack) が関係しています。

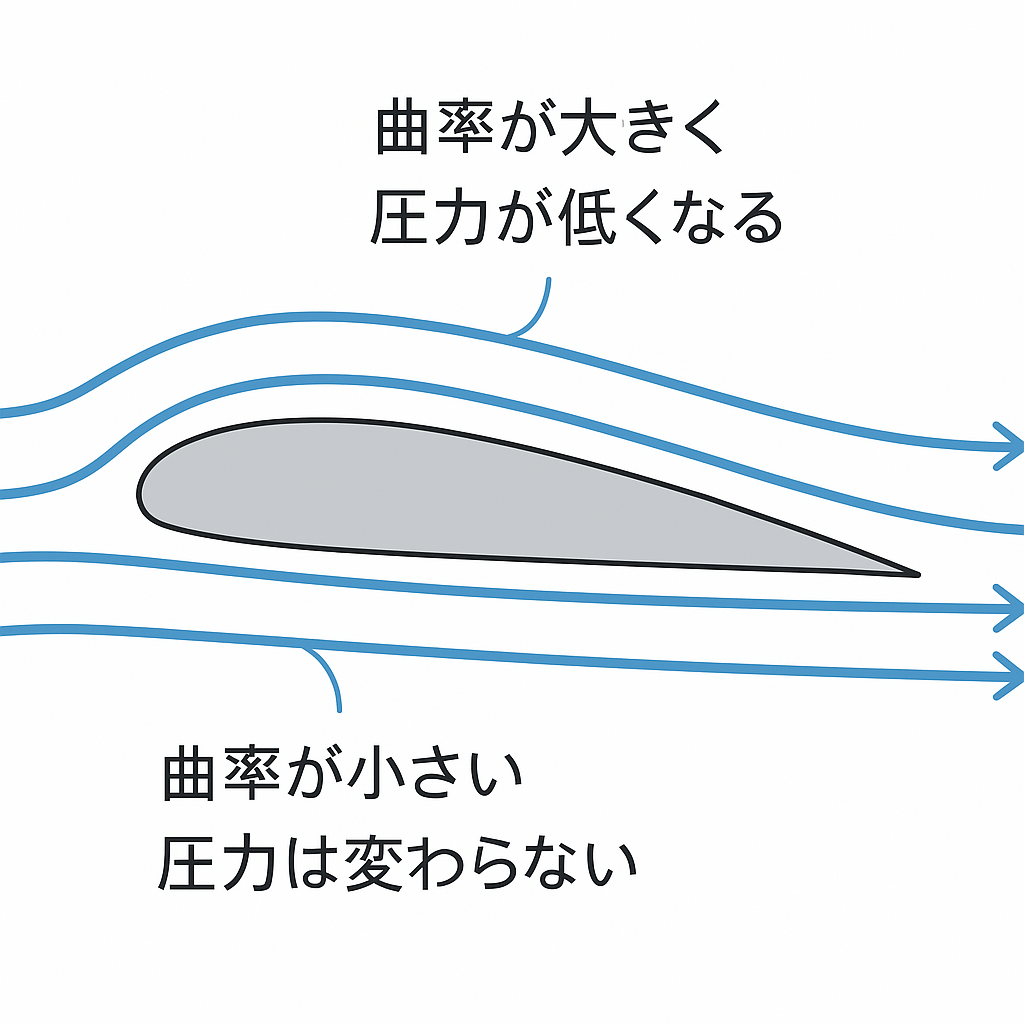

主翼の断面は、上面がふくらみ、下面が比較的平ら になっています。

この形の影響で、空気の流れは 上面側へと大きく曲げられます。

この 流れが曲げられる という現象をもう少し物理的に見ると、

そこには 遠心力のような効果 が生まれます。

曲率の大きな流れ では、空気は 外側に逃げようとする力(遠心力的な挙動) を受け、

その結果、内側(=翼の上面付近)の圧力が低下 します。

つまり、

- 流れが曲げられる

- 空気が外に逃げようとする

- 内側の圧力が下がる

という流れで、上面の圧力低下が生じている のです。

この視点は、ベルヌーイの説明を補う形で覚えておくと理解が深まります。

さらに、迎角 を取ることで、翼全体が相対風に対して前上がりの姿勢 になり、

上面により大きな流れの曲がりが生じ、圧力差が拡大 します。

迎角が大きくなれば 揚力も増えます が、限界を超えると、

流れが翼表面から剥がれ(剥離)、揚力が急激に失われる=失速 が発生します。

この 「迎角と揚力の関係」「失速の条件」 は、次のセクションで詳しく解説します。

揚力 は、翼の形・迎角・相対風の速度・空気密度 といった要素が複雑に絡み合って決まります。

飛行中、これらの バランスをうまく保ちながら、飛行機は空を飛んでいる のです。

🌪 失速の本質とは?:境界層剥離と揚力の崩壊

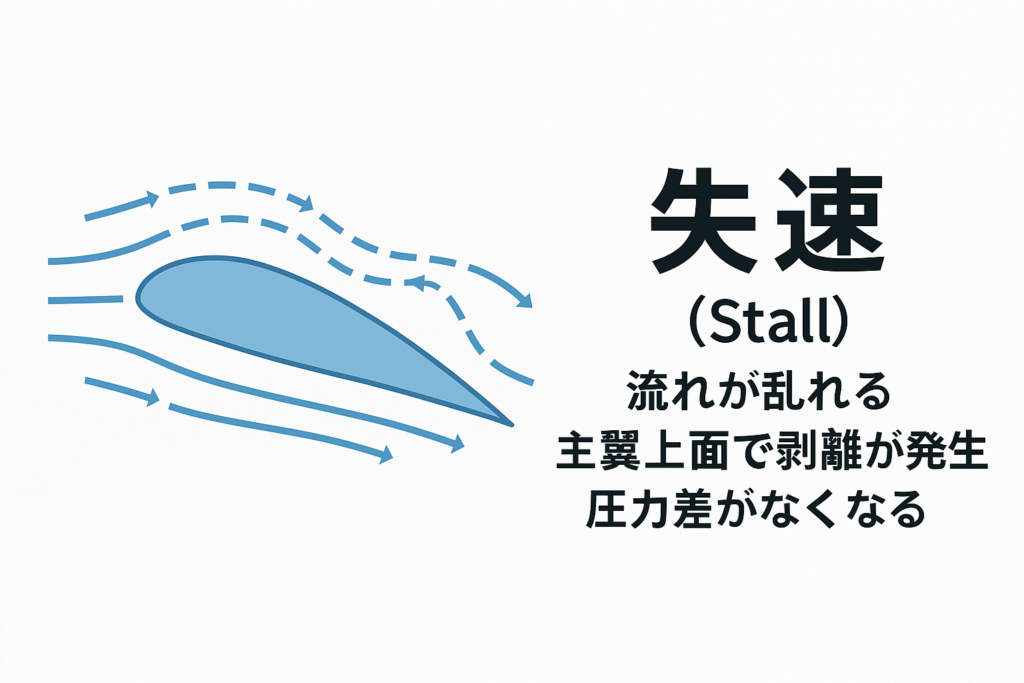

失速の本質は、空気の流れが主翼の表面から剝がれてしまうこと(=境界層剥離)です。

通常、空気は翼の形状に沿って滑らかに流れますが、

迎角を増やしすぎると、流れが急激に曲がるため、空気が翼の上面に追従できなくなります。(これはコアンダ効果の限界とも言えます)

その結果、翼の上で流れが乱れ、翼の後方で剥離が発生します。

こうなると、翼のっ両面に生じていた圧力差が失われ、揚力の大部分が失われてしまうのです。

この状態が、失速です。

もう少し細かく見ると、迎角の増大に対応する揚力の増加は、失速する前から徐々に鈍り始め、臨海迎角(Critical Angle Of Attack)を超えたところで、揚力が急激に低下します。

さらに、失速の発生は機体の状態によっても変化します。

- 空気密度(高度が高いと早く失速しやすい)

- 重心位置(前方になるほど失速しやすい)

- 舵面操作・荷重・乱気流

これらの要素が組み合わさることで、実際の失速速度は条件によって大きく変化します。

✈️なんで迎角が増えると失速するの?

迎角が増えると、空気が翼を追従して流れるために、より急激に曲がる必要が出てきます。

その曲がりが限界を超えると、空気が翼から離れてしまうのです。

この違いこそが、

「迎角が増えたら失速する」だけを暗記している人と、

「失速の仕組みをちゃんと理解している人」

の差になります。

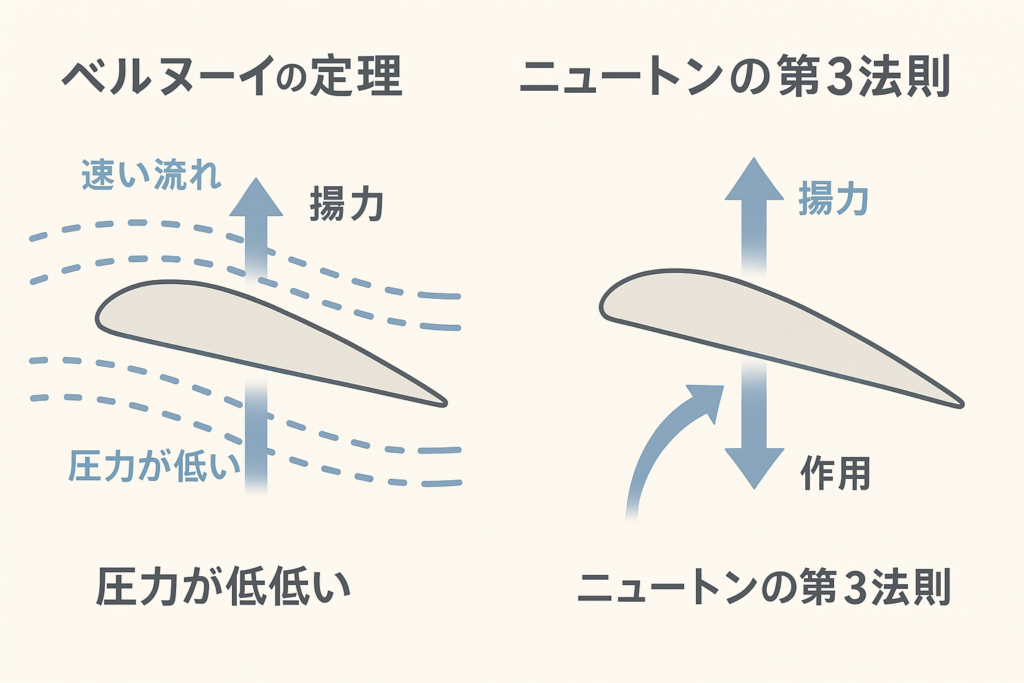

⚖️ ベルヌーイ vs ニュートン:揚力の説明はどちらが正しい?

飛行機が飛ぶ理由について説明するとき、

「ベルヌーイの定理」と「ニュートンの第三法則」のどちらを使えばいいのか?

と悩んだことがある人も多いと思います。

結論から言えば、どちらも揚力の説明に使えるが、

視点が異なり、強調している現象も違うということを理解しておく必要があります。

🧪 ベルヌーイの定理とは?

ベルヌーイの定理は、流体の速度が上がると圧力が下がるという法則です。

この考え方では、

主翼の上面では空気が速く流れる → 圧力が下がる → 圧力差が揚力を生む

という流れで説明します。

主に圧力差による揚力の発生を論理的に説明するのがベルヌーイのアプローチです。

これは、航空力学の教科書や試験で主に使われる“王道”の説明です。

🪂 ニュートンの第三法則とは?

一方、ニュートンの第三法則は、

「物体に力が加わると、同じ大きさで逆向きの力(反作用)が同時に生じる」というもの。

この考え方に基づく揚力の説明では、

翼が空気を下に押し下げる → その反作用として翼が上向きに押される(=揚力)

という流れになります。

⚠️ よくある混同と注意点

両者はどちらかが正しくてどちらかが間違っているわけではありません。

ただし、試験や講義の場面では、「どちらの視点で説明すべきか」が問われるため、

状況に応じた使い分けが必要になります。

試験官がどちらの説明を求めているのかを理解し、どちらの場合でもスムーズに答えることができるようになっておくべきです。

たとえば:

| 質問 | 推奨される視点 |

|---|---|

| 翼の上の圧力が下がる理由は? | ベルヌーイ |

| 空気を下に押すことで揚力が生まれるのはなぜ? | ニュートン |

| 揚力はなぜ上向きに発生するのか? | ベルヌーイ+迎角の説明(複合) |

🎤 よく聞かれる質問(基礎編)

❓飛行機が飛ぶ仕組みについて教えてください

翼の上下間での圧力差で上向きの揚力が発生するからです。

揚力の大きさは、飛行機の速度と迎角の大きさによって変わります。

❓ 揚力は迎角が増えればどこまでも増え続けますか?

いいえ。

迎角を増やしすぎて臨海迎角(Critical AOA)に達すると失速してします。

❓ 失速とはどのような現象ですか?

翼の上面を流れる空気が剥離し、揚力を失ってしまう現象です。

❓失速って常に同じ速度で起きますか?

いいえ。

飛行機の重量・重心などによって変化します。

コツとしては、とにかく簡潔に聞かれたことにのみ答えるです!

📘 応用質問はもっとクセが強い

上記で挙げた質問は、どれも“教科書的な答え方ができる”シンプルなものばかりです。

試験でよく聞かれる内容をしっかり押さえるには、まずこのレベルを自分の言葉で説明できるようになるのが第一歩。

でも実際には、口述試験ではこんな風に聞かれることもあります。

「揚力って空気が下に曲がってるから生まれるんですよね?」

「失速が起きることによるメリットってなに?」

「重心による失速速度の変化について具体的には?」

──こうした質問に、“わかってる感”を出しながら答えるには、確実な対策がひつようです。

🔐 本気で備える人のために

このブログでは、そうした「ちょっと意地悪な聞かれ方」や「答え方に迷う質問」に対して、

実際の試験をパスしてきた私自身が考えた具体的な回答例集をまとめています。

詳しい内容は、下記NOTEの有料記事内にて公開しています👇

コメント